<

山口恵里の“現場に行く!”2025年9月号

「第70回:株式会社オリビオ

〜建設と福祉を結ぶ「建福連携」の新しい挑戦〜」

株式会社オリビオは、2023年11月29日香川県高松市で設立された「就労継続支援A型事業所」の会社です。現在、同社では障がいを持つ17名のメンバーと、6名の支援スタッフが共に働いています。

人口は年々減少していく中で、障がい者の人数は増え続けています。就労支援需要の高まりと政策の後押しによりA型事業所の数は増加してきた一方で、その実多くの事業所が赤字状態であると言われています。2024年には報酬改定によりスコア評価の厳格化が進み、事業所の閉鎖や利用者の解雇が急増しました。

そんな中で株式会社オリビオが今注目を集めている最大の理由は、建設業と福祉を組み合わせる「建福連携」という独自の仕組みを核に据え、社会課題を解決するビジネスとして落とし込んでいる点にあります。

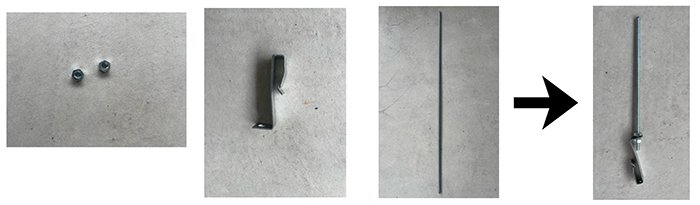

建築物の天井材を吊り下げる材料として全国どこの建設現場でも大量に使用される「吊りボルト」。しかし、その組み立ては長年職人自らが行っており、大きな負担となっていました。そこで、オリビオではこの吊りボルトの組み立てを委託。事業所で働くメンバーが現場に合わせた部材のカットや組み立てを行い、納品した完成品が建設現場で活用されています。これは、建設業界が抱える人手不足や生産性低下の課題と、福祉事業所が直面する収益不足の課題を同時に解決するものです。

さらに、オリビオの活動は「建福連携」にとどまりません。農業分野との「農福連携」、さらにはKIRITORIデザインとの連携によるオリジナルデザインの自社商品開発と販売など、幅広く展開をしています。単なる福祉活動としてではなく、社会課題の解決とビジネスを両立させる取り組みについて、詳しくレポートしたいと思います。

【会社概要】

会社名 株式会社オリビオ

所在地 〒761-8057 香川県高松市田村町322-1

代表者 代表取締役 福原孝悟

就労継続支援A型 指定事業所番号:3712021991

従業員:メンバー(利用者)17名、スタッフ6名

事業内容:

・建福連携からの生産活動

・建築資材の管理業務

・PCからの物販作業

・水耕栽培によるハーブなどの栽培

・事務代行業務

・清掃・ハウスクリーニング及びリフォーム業務など

オフィシャルサイト:https://olivio-kagawa.com/

オリビオオンラインストア:https://mds.shopselect.net/

香川大学でのプロジェクト研究から始まった福原氏の挑戦

株式会社オリビオの挑戦は、代表取締役の福原孝悟氏が入学した香川大学大学院地域マネジメント研究科でのプロジェクト研究が始まりでした。元々左官工事の専門会社に勤め職人不足という業界の課題を常に感じていた福原氏は、全国的に連携がなかった建設業と福祉を結びつける研究に着手したのです。

福祉側の課題として、全国に約4200あるA型事業所の内、実に56%が指定基準を満たしていないという問題がありました。この指定基準というのは、生産活動の収益が利用者の賃金総額を上回ること。つまり、多くの事業所で仕事の売上が賃金を下回っているという現状にあります。一方、建設業の側では、職人の高齢化と若手不足、さらに2024年からの残業上限規制といった要因により、生産性向上が強く求められています。しかし、職人の作業の中には、職人でなくてもできるものが多く存在していて、それらは生産性を阻害する要因になっていました。そこで福原氏は、そうした単純かつ反複作業を建設現場から切り離し、福祉の生産活動に提供することで両者の不足を補えるのではないかと考えました。

福原氏は事業運営に成功している全国のA型事業所を訪問した他、香川県庁へもヒアリングを行い、共通となる成功要因や行政との連携不足といった課題も調査。さらに研究の中で、静岡県のA型事業所に協力してもらい、建福連携の生産活動の実証実験も行いました。実施したのは吊りボルトの製作、石膏ボードのカット、鋼製下地材のカットという3つの作業。協力作業所の障害を持つ社員が作業可能であるか、また内装工事会社の社員との製作時間を比較なども行った結果、どの作業においても障害者が作業可能であり、また作業環境を整えたり、作業に慣れてくれば更なる生産性の向上も期待できることが分かりました。作業単価についても工事会社との打合せを行い、作業時間から製作できる個数を計算しところ、香川県の最低賃金を上回ることが分かりました。上述のように生産性の向上ができれば、更なる収入の増加も見込むことができます。

そもそも就労継続支援A型とは?〜B型との違いや背景〜

就労継続支援A型事業所は、一般企業で働くことが難しい障害者を雇用契約のもとで受け入れ、一緒に働く機会を提供するとともに、能力の向上のために必要な訓練を行うというもの。一方、B型事業所は雇用契約を結ばず、就労する機会の提供とそれに必要な訓練を行う事業です。両者の大きな違いは「雇用」で、A型事業所では利用者と雇用契約を結ぶ以上、最低賃金の保障や社会保険への加入義務も発生し、労働と福祉が交差する事業と言われています。

近年、日本では障害者の数は増加し続けています。高齢化に伴って身体に障害が出るということもあるが、身体障害だけでなく、精神障害、知的障害、どの区分においても増加傾向にあります。結果として、国民の約1割が障害を抱え、その家族を含めると実に2割以上が関係人口となります。こうした中で「親亡き後の自立」は深刻な課題であり、安定した就労の場を確保することは社会課題となっています。

A型事業所は雇用契約を結ぶことで最低賃金が保証されますが、その反面事業所側には一定の生産性と収益性が求められ、現状実に6割近くの事業所が赤字状態であると言われています。2024年には報酬条件の改定により閉鎖や解雇が急増しました。また、福原氏は他県に比べて香川県はA型事業所が少ないと言います。同規模の都市である富山市や宮崎市、岐阜市では30前後のA型事業所があるのに対し、高松市はわずか12カ所程度だとか。こうした社会背景を踏まえ、オリビオの「建福連携」の取り組みが注目されています。

吊りボルト製造で「建福連携」

〜建設の人手不足と福祉の収益性の課題を解決〜

吊りボルトは、天井材を支えるための金具で、全国どこの建築物でも延床面積に応じて大量に必要とされます。例えば、香川県立中央病院では5万4,000本が使用されているそうです。この吊りボルト、材料であるボルトとナットとハンガーを組み立てることで完成するのですが、それぞれメーカーが異なるため、もう20年以上前から現場の職人が組み立てを行ってきたのだそうです。作業は単純かつ反復的で、長さ1メートル以上のボルトを現場で使用するサイズに切断し、ナットやハンガーを組み付ける。これ毎日一万本、二万本と作らなくてはならず、職人の貴重な労働力を消耗させていました。任される若手の職人や海外実習生にとっては離職理由にもなりやすく、建設業界が抱える慢性的な人手不足に拍車をかける要因の一つともなっていました。

福原氏はこの課題に着目し、事業所内で吊りボルトを事前に製作し、完成品を現場に納品する仕組みを構築しました。その効果は数字にも表れています。ある工場建設現場では、吊りボルトのカットとセット、そして現場での取り付けで従来305人工かかっていたところ、オリビオとの「建福連携」によってカットとセット、さらに現場の天井での下準備がなくなり、212人工に短縮されました。実に約30%の工数を削減し、職人という限られた人材をより専門的な業務に集中させることを可能にしたのです。

勿論この取り組みは事業所にとっても大きな効果がありました。本格的に始まった昨年5月から今年の3月までで、23現場で合計10万本を超える吊りボルトを製作してきました。多くのA型事業所で課題となっている指定基準(生産活動の収益が利用者の賃金総額を上回ること)をクリアし、安定的な仕事を確保することができています。

また、社内には吊りボルトが使用される現場の一覧が貼られており、中には家族とその建物を見て回り「この建物に自分が携わったんだ」と嬉しそうに話すメンバーもいます。事業としての収益性だけでなく、「社会に参加している」という実感を得られることも、この取り組みのもう一つの成果ではないでしょうか。

建設には多くの業種があり、他にも単純作業だが必須の工程は多く存在しています。今後は建設27業種で「建福連携」をもっと広げていきたいと福原氏は言います。また、吊りボルトはどこも同じ部材が使用されており、どこのA型事業所でも同様の作業が可能です。この取り組みは他地域からの注目も集め、関西など香川県外からの多くの事業所が見学に訪れているそうです。

自社の商品開発で拓く新たな可能性〜KIRITORI ×OLIVIO〜

現在オリビオでは農業分野との連携、いわゆる「農福連携」にも取り組んでいます。カーネーションの苗づくり、キウイの摘果や袋掛け、桃の選別、米作りなど、多様な農作業を請け負っています。農作業は時期に合わせて一度に大量の労働力が必要になるため、どこも人手不足や高齢化に悩んでいます。地域の農家と連携できるA型事業はまだ高松市にはなく、その先行事例をつくっていきたいと福原氏は言います。

また、オリビオの取り組みは、建設や農業の分野だけにとどまらず、自社商品の開発という新しい挑戦にも広がっています。

きっかけは、2025年2月に開催された「ヨロコビバザール」への出店。知り合いに誘われ野菜やおむすび、水耕栽培のサラダなどの他、オリジナルコースターを販売したところ、意外にもコースターが注目を集め3日間で70枚が売れたそうです。

このコースターは、元左官業の福原氏の経験を活かし、研ぎ出し工法という技術を駆使してオリビオのメンバーが手作りをしています。セメントを主素材としつつ、地元の飲食店から回収した空き瓶の欠片や、ビーチクリーン活動で集めたシーグラスを練り込み、硬化後に表面を丁寧に研磨することで、シンプルでスタイリッシュながら自然で柔らかな風合いに仕上げられています。

そうしていざ販売してみると、次にそのまま手渡しをしていることが気になります。そこで友人の紹介で出会った「キリトリデザイン」の大藤雅幸氏と協働し、コースターの袋を開発しました。キリトリデザインは、全国の福祉施設で「絵の出張授業」を実施し、そこで生まれた絵をデザインに活用し、施設が自分たちのオリジナル商品を販売できる仕組みを提供する障害者支援施設との実験ブランド。この出会いから、毎月1度デザインの製作を行い、メンバーが描いたイラストや模様から、Tシャツやトートバッグ、マグカップなどの商品が開発・販売されています。

こうした展開を通じて、自社のブランドイメージを刷新する事ができたと福原氏は言います。自社の商品があることで会社をPRしやすい環境が整ってきました。また、こうした商品をきっかけに就労継続支援A型事業所という存在を知ってもらい、理解を広げる役割も担っています。

現在、オリビオやキリトリデザインの活動を多くの人に知ってもらうため、KIRITORI ×OLIVIOのブックカバーを無料でダウンロードできます。印刷することで文庫本サイズのブックカバーとして使用できますので、ぜひダウンロードしてみてください。

障がい者と共に働くことの意味と可能性

最後に、社会的な課題にもなっている人手不足の解決法として、海外人材やシルバー人材、そして障害者雇用の他に、これから自分たちA型事業所の活用という方法もあることを多くの人に知ってほしいと福原氏は語ります。

その効果には上述したような労働力としてのメリットの他にも、「業務整理の効果」があると言います。障がい者に任せる業務を選定する過程で、企業は自社の業務を棚卸しすることになります。どの仕事が専門性を要し、どの仕事が切り分け可能かを精査することで仕事の見える化に繋がり、その結果社員の生産性が向上します。

また、適切なマッチングと支援さえあれば、障がい者は安定した労働力になると福原氏は言います。オリビオで働く17名のメンバーも、たとえば英語が堪能な若者、土木の学科を卒業し現場経験を持つ人、フルマラソンを5回完走した人、30年間大手工場で勤務し管理職も務めた人など様々なキャリアとバックグラウンドを持ち、自らハローワークで求人を探したり、相談支援員と共に就職活動を経て、現在オリビオで仕事をしています。こうした障害者の労働力というものも認識してもらい、多くの企業で活用してほしいと語りました。