<

山口恵里の“現場に行く!”2025年11月号

「第72回:ゼミCHIBAレポート

〜『ゼミCHIBA-1グランプリ』前編〜」

皆さん、こんにちは!スモールサン事務局の山口恵里です。

今月の「山口恵里の“現場に行く!”」は、10月に開催されたスモールサン・ゼミCHIBAの模様をレポートします!

10月のゼミCHIBAは、いつもと少し趣を変えた特別な回でした。

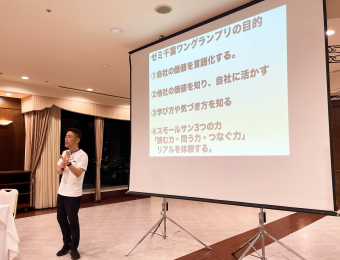

なんと各ゼミメンバーがエントリーし、それぞれが自社の事業や強み、そしてゼミCHIBAでの学びを自社でどう活かしているかを発表し、さらにはそれを参加者全員で採点投票するという本格的なグランプリ企画。

題して「ゼミCHIBA-1グランプリ」!

スモールサン・ゼミでは毎月中小企業の抱える様々な課題に対応した専門家を招き、講師の講演やワークショップを通して実践的に学んでいます。

その一方で業種や業態、事業規模によらないゼミメンバーとのフラットなつながりやネットワークもまたゼミの魅力なのですが、インプット型の講義だけではお互いの会社のことまでは詳しく分からないものです。そこでゼミによっては、毎回冒頭でゼミメンバーの自社紹介をしたり、ゼミとは別に企業訪問企画を立てたりといった取り組みも行っています。

今回の「ゼミCHIBA-1グランプリ」も、「せっかく長く顔を合わせているのに、お互いの会社のことをあまり知らないのはもったいない」とゼミ長の竹嶋さんが感じたことから始まった企画でした。

そこで今回はそのレポートをお届けしたいと思います!

ゼミCHIBA-1グランプリ

〜ゼミでの学びを形に〜

「千葉県には法人が11万4,000社あります。今夜はその頂点を決めます!」

司会の竹嶋ゼミ長の軽妙な開会宣言に笑いが起こり、温かい緊張感に包まれてグランプリがスタートしました。

今回エントリーしたのはゼミメンバーから実に17社!プレゼンを控えた皆さんの表情はとても真剣です。各社4分半の持ち時間で、自社の学びと取り組みを発表します。参加者には全員のQRコードが配られていて、一社発表するごとに5項目(満点25点)を採点するという方式です。

面白いのは、その準備段階から「ゼミでの学び」を意識していること。

あらかじめエントリーフォームに自社の事業や強み、ゼミでの学びと変化などについて入力してもらい、そのデータを元に各自でAIサービスを活用してスライドを作成することが提案されました。使用されたサービスは「Gamma(ガンマ)」。ゼミではAI活用についての講義もありますが、なかなかすぐに自分も使ってみるというとこまではいかないもの。もちろん人によって自分で資料を作り込んだり、すでに持っているデータを使ったりもOKとのことでしたが、こうして実際にAIで資料を作成し、それを元にプレゼンするという機会をゼミで設けるのはとても面白い取り組みだと感じました。

「今日は聞く側も“天使の聞き方”を実践していきましょう!」

冒頭では、河野プロデューサーからそんな呼びかけもありました。「真剣な顔で聞かれると怖いです。うんうんと頷きながら聞いてもらえると話し手はめちゃくちゃ乗れますから、面白くなくても“いいね”と頷いていただければと(笑)」

ゼミCHIBAの特徴は、「何を学ぶか」だけでなく「誰と学ぶか」も大切にしている点です。そして「言語化すること」もまた大きなテーマです。今回のグランプリ企画はまさにその実践の場でした。発表者にとっては自らの歩みを整理する機会であり、聞き手にとっては新しい気づきを得る時間でもあります。

どの発表も興味深く盛り上がったのですが、今回のレポートでは上位5社とプロデューサー賞を受賞した6社の発表を前後編の2回の分けて紹介したいと思います。

【第5位】株式会社シアン

〜「魂を揺さぶる映像体験」を作るクリエイティブカンパニー〜

第5位に選ばれたのは、株式会社シアンの齊藤 駿さん。

創業7年目の若い企業ながら、「映像で人の心を動かす」という理念を軸に、ドローンやVR、プロジェクションマッピングなど、テクノロジーを活かした新しい映像表現に挑戦し、「魂を揺さぶる映像体験」を作るクリエイティブカンパニーです。

スライド1枚目には「病室から最後の鎌倉旅行」という写真が映し出されました。寝たきりで余命一週間といわれた祖父を母が「もう一度地元の鎌倉に連れて行きたい」と願い、シアンがVRゴーグル等を用いて遠隔でその思いを叶えたという齊藤さん自身の体験談です。「この体験をしたことで、私はシアンに入社を決めました」と語る声には、若手らしいまっすぐな熱がこもっていました。

同社は経済産業省と連携した認知症の方向けのVR旅行の制作をはじめ、能登半島地震では避難所生活で離ればなれになっている人たちを映像でつないでメンタルケアをしたり等、大手企業や自治体と協力し多くの実績を積んできました。その強みは映像というソフト面で期待を超えるだけでなく、映像を映すスクリーンや台座の制作などハード面も含めてワンストップで対応できること。現在も東京都との共同プロジェクトで江戸の文化を対話型で学べるシステムを開発しているそうです。

一方で課題としては、こうした実績の多くが依頼を受けて制作しているものであり、「自社製品」といえるものがないこと。昨年からは超大型・可動式ダイナミックディスプレイの「恐竜大スクリーン」の開発など、現在も挑戦を続けているとのことです。

「ゼミの活用法は、ここで色々なことをインプットさせていただき、それをどんどん “言語化”して、自分たちの事業や経営理念に活かしていくことです。それが、「映像で人の心を動かす」や「魂を揺さぶる映像体験」というところにつながりました」そう語る姿に、まさにスモールサンの実践が息づいていました。

【第4位】株式会社カワイチ・テック

〜挑戦と前進を続ける、ものづくりの情熱〜

第4位は、創業70年を超えるプラスチック原料メーカー、株式会社カワイチ・テックの川口 秀一さん。

スライド1枚目、AI生成で作った某ファッション雑誌の表紙を飾ったかのような自身の写真で笑いを誘いながら始まったプレゼンでしたが、その内容は驚くほど深く、多くのメンバーが息をのんで聞き入りました。

1954年創業の同社は、コーヒーカップの蓋やペットボトルのキャップ、上履きの靴底など、私たちの身近な製品に使われているプラスチック製品が成形される前の原料の製造販売を手掛けています。環境負荷の少ないものづくりを目指し、今年は何と製造しながらほぼCO₂排出ゼロを実現されたそうです。

産学官連携にも力を入れていて、東京大学との南鳥島のレアアース泥の凝縮や大阪大学との海の中で溶ける海洋生分解プラスチックの生産、その他にも千葉大学や立命館大学とも連携して様々な製品の研究開発にも挑戦されています。

社内では働き方改革にも早くから取り組み、週休3日制を導入。DX化や少子化、多様性への対応も積極的に進め、これまで様々なメディアに取り上げられてきました。

現在は、9年後の創業80周年を見据え、「プロジェクト2034」と題して人手不足を乗り越えるための「ロボット化」に挑戦されているのだそうです。

そんな多岐にわたる発表の中、特に会場がどよめいたのは「人生修行」と称したご自身の歩み。インドでのウイルス感染により一度両目の視力を失いながらも日本での治療で復活されたことや狭心症の手術など、驚きの体験を明るく笑いを交えながら語る姿がとても印象的でした。

長年ゼミCHIBAに参加されてきた川口さん。そのバイタリティやパワフルさに、活気にあふれ前向きなゼミCHIBAの精神を感じました。

【プロデューサー賞】株式会社ALL BLUE

〜成長の裏にある貪欲な学びと実践〜

ここで第3位の発表の前に、河野プロデューサーの選考による「プロデューサー賞」が発表されました。

今回「プロデューサー賞」に選ばれたのは、株式会社ALL BLUEの平野竜仁さん。

受賞理由は、圧倒的な成長スピードと、何より貪欲な学びとそれを実践に変える姿勢にあります。

創業者であり代表の平野さんは32歳という若さ。元々OA機器や事務機器の営業会社に勤めていたところから、「もっとお客さんのためにできることがあるんじゃないか」という思いから仲間と2人で独立。2021年に資本金100万からスタートし、ゼミCHIBAへ参加したのも設立1年目の頃。「スモールサンで学んだことは、もうほぼ取り入れてます」と語ります。設立から丸4年が経ち、今期は何と売上6億円を達成した勢いある企業です。

しかしその一方で、「OA機器や事務機器の市場自体はこの10年で4割縮小している」と続けます。特にコロナ禍をきっかけに急速にペーパーレス化やテレワークが進展し、コピー機・ビジネスフォンといった従来の主力商材は大きく需要を減らしています。「このままでは先がない」と感じた平野さんは、ゼミでの学びを通じて自社のビジネスモデルを“再定義”しました。

そもそもこの業界は、文房具等を売っていた時代からコピー機等のOA機器へと変化してきました。その中でお客さんが本当に必要としているのは、機器そのものではなく社内の変革や業務の効率化です。そこで他社が今でもコピー機を売ろうとしている中、平野さんはITやDX商材を取り入れ、社内の変革や業務の効率化のため最適な提案をできる企業へと変化してきました。

ビジョンに「時代をとらえ、変革の先に価値を創造し続ける」を掲げ、「これからもスモールサンで勉強していこうと思いますのでよろしくお願いします」と締めました。

河野プロデューサーは、こう語ります。「これだけ成長していると、組織がついてくるというのが大変なんです。平野君は毎回ゼミに来る度に『これどうしたらいいですか?』と私や周りの経営者に真剣に相談してくる。うちの会社を見に来てくれたり、自分の会社を良くしようというパワーが凄いんです。毎回本当に悩んでいて、だからこそ学びを吸収し行動に移すスピードがずば抜けているんです」

変化の時代に、柔軟に学び、変わり続けること。伸びている企業ほど、学びに貪欲であることを平野さんの姿勢から改めて感じました。

残る第3位〜1位の3社は12月号でお届けします!お楽しみに!